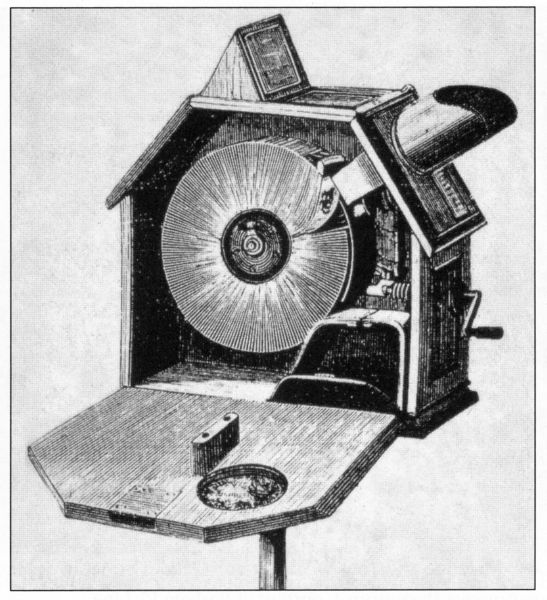

Herman Casler, Mutoscope, feuilleteur, 1894

A la fin du XIXème siècle, nombreux sont les appareils descendants des Peep shows qui tentent de recréer le mouvement de la vie réelle. Le Mutoscope est la première machine faisant l’application du principe de la persistance de la vision étudié par Muybridge et Marey. Les images prises avec un Mutograph, une des premières caméras photographiques, sont assemblées comme une roue et feuilletées mécaniquement, après l’introduction d’une pièce dans la machine, par l’action d’une manivelle à la vitesse de 16 à 18 images par seconde.

Le succès du Mutoscope fut rapide aux États-Unis, notamment dans les « penny arcade », sortes de salles de jeux de l’époque. En Angleterre, il était appelé « What the Butler Saw », du nom d’une des plus célèbres roues d’image, montrant une femme se déshabillant partiellement, comme si le majordome regardait à travers le trou de la serrure.